- 「日本自然保護大賞2025」授賞者が発表されました!

- 森林総合研究所『季刊森林総研』70号 で巻頭対談が公開されました!

- 「日本自然保護大賞2025」の活動募集が始まりました!(7/31締切)

- 日本自然保護大賞2024!教育普及部門「大賞」受賞!「蕨ひがし自然観察クラブ・蕨市立東公民館」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞2024!保護実践部門「大賞」受賞!「公益財団法人阿蘇グリーンストック」での授賞式に参加しました。

- 「日本自然保護大賞2024」授賞者が発表されました!

- 「日本自然保護大賞2024」の活動募集が始まりました!(7/15締切)

- 【イベント案内】能登復興支援シンポジウム~能登の創造的復興に向けて(5/11)

- 日本自然保護大賞!選考委員特別賞受賞「北海道美幌⾼等学校」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞!学生・子供部門大賞受賞「岐阜県立岐阜高等学校」での授賞式に参加しました。

2010年 愛知・名古屋で開かれたCOP10の会議の成果をふまえて、2011年から今後10年に向けて具体的に活動して行きます。

![]()

COP10の今までの活動について、

詳しくはこちらをご覧ください。

|

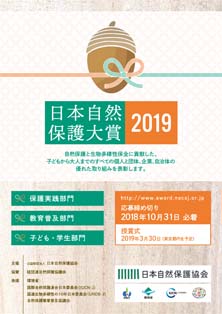

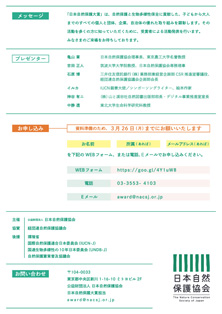

「日本自然保護大賞2019」の活動募集が始まっています。自薦他薦は問われませんので、皆様も身近で行っている・行われている環境活動をぜひ取り上げてみてください。今回も私イルカは審査員として参加しております。沢山のご応募お待ちしております! 「日本自然保護大賞2019」活動募集!公益財団法人日本自然保護協会では、自然保護と生物多様性保全に大きく貢献する取り組みに対し、その成果と尽力を表彰する「日本自然保護大賞2019」の活動募集をスタートしました。全国各地、子どもから大人までの個人・グループ・法人が対象です。3つの部門があり、締め切りは10/31まで、自薦、他薦を問わず複数の部門に応募いただけます。たくさんのご応募をお待ちしています。 |

|

●日本自然保護大賞とは ▼これまでの受賞・入選者一覧はこちら |

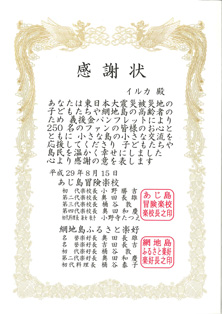

| 昨年度「日本自然保護大賞」の自然のちから部門を受賞したあじ島冒険楽校の皆様より、ご報告書と義援金への感謝状をお送り頂きました。 楽校長の奥田さんより、お手紙を頂戴しましたので抜粋してご紹介いたします。 |

|

|

|

-------------------------------------------- イルカ様 この度は、「東日本大震災義援金パンフレット」をお買上げ頂いた250名様分のお心である義援金により、あじ島冒険楽校及び網地島ふるさと楽好を御支援いただきまして、ありがとうございました。 東日本大震災から、7年となりましたが、被災地の復興は、遅々として進まず、人々が安心して、暮らすことができるまでには、至っていないのが現状です。そして、震災の記憶が風化しつつある中で、いまなお、深い悲しみと癒されぬ孤独の中にいる方が数多くいらっしゃいます。 ~中略~ あじ島冒険楽校は、平成29年7月15日~17日に開校し、62名の子どもたち等に参加していただくことができました。 |

| ~中略~ あじ島冒険楽校には、13年前にボアンティアで参加してくれた大学生が、3人の元気な男の子の母となって参加してくれました。とてもやんちゃな子供たちです。 その大学生を特にかわいがってくれたおじいさん2人は、震災後相次いで亡くなり、もう会えなくて、とても残念だと話していました。3人の子供たちを見て、島のお年寄りは、孫が帰って来たと喜んでいました。 |

|

| そして、その子どもたちのお世話をしてくれたのは、小学生の時に、あじ島冒険楽校に参加し、高校生ボランティアとして参加してくれた女の子でした。 ~中略~ 小さな島の小さな活動ですが、多くの人を結び、それぞれの幸せを少しだけ高めてくれていると思います。 「東日本大震災義援金パンフレット」をお買上げ頂いた250名様分のお心、イルカ様、スタッフの皆様のおかげで、島外の子供たちと、とても温かく幸せな時を過ごすことができました。本当にありがとうございました。 最後になりましたが、感謝状を同封させて頂きました。御笑納いただければ幸いです。 |

|

|

あじ島冒険楽校と網地島ふるさと楽好は、今後も続けて行きたいと考えております。応援を賜りますようお願い申し上げます。 |

|

|

イルカとギターをデザインしたTシャツも作ってくれました!

イルカHPやコンサート会場では、引き続き、義援金パンフレットの販売を行っております。これからも皆様のご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

義援金パンフレットページはこちら |

|

日本最高峰の自然保護を称える「日本自然保護大賞」の授賞式とシンポジウムの4回目が開催され、今年も私は選考委員&プレゼンターとして出席してきました。 以下が私の講評となります。 |

|

| 【講評】 ------------------------------------ 「自然との共生」に四苦八苦している今。既に汚染された地球に生まれた子供ども達が一石を投じました。「道路は人しか歩けないけど土の道は人も歩けるし虫もいる。だから土がいい」5才の子どもの言葉です。「綾瀬の森」遊歩道建設が決定した時「舗装しないで」と訴えたのも蝉の幼虫が土から生まれるのを見て来た子ども達の意見でした。高校生リーダーとも連携し、市の方針を覆しました。積極的な子ども達の活動を知り、未来からやって来る子ども達が自然再生への大きな鍵を沢山持っている!そんな希望を抱き嬉しく思いました。 イルカ ------------------------------------ |

|

|

コロボックルくらぶの皆さんは、この受賞が決定した後も市に働きかけ続けて、舗装しない土の道を残した遊歩道の距離をさらに延ばしました!

|

|

| 【本年度の各部門受賞者】 ■保護実践部門 和白干潟を守る会(福岡県) 博多湾・和白干潟の保全活動 ■教育普及部門 井の頭恩賜公園100年実行委員会(東京都) 市民協働で取り組む"かいぼり"による井の頭池の自然再生 ■子ども・学生部門 自然探険コロボックルくらぶ(埼玉県) 「わたしたちは土の道がいい!」子ども未来環境会議を開催 |

|

| ■沼田眞賞 藤田 喜久(沖縄県) 生物としてのヤシガニ、文化としてのヤシガニを未来につなぐ ■選考委員特別賞 住商フーズ株式会社(東京都) バードフレンドリー®コーヒー推進「1杯から始める渡り鳥保全」 ■選考委員特別賞 兵庫県立神戸商業高等学校 理科研究部(兵庫県) 海岸漂着ゴミの回収と、その漂流ルートの解明 |

|

「日本自然保護大賞」は、自然保護と生物多様性保全に貢献した、子どもから大人までのすべての個人と団体、企業、自治体の優れた取り組みを、毎年顕彰しています。今年度も全国より多くの優れた活動をご応募いただき、選考委員会による選考の結果、このたび受賞者が決定しました。

|

|

|

平成29年度日本自然保護大賞授賞記念シンポジウム日時:平成30(2018)年3月31日(土) |

|

|

| 私イルカが審査員を務める「平成29年度日本自然保護大賞」の最終審査会が本年も開催され出席してきました。 今回も全国からたくさんの応募を頂き、ありがとうございました。 私たち審査員は最終選考に残った応募者36件の報告原稿を事前にじっくり検討させて頂き、審査会ではそれらを一つずつ丁寧に討論しながら採点を進めていきました。 そして<保護実践部門><教育普及部門><子ども・学生部門>の受賞者が無事に決定!その他<沼田眞賞>や<選考委員特別賞>も選出させて頂きました。 |

|

|

4回目となった選考委員会。毎回、本音での熱い討論の上、大賞が決定されます。 |

この授賞式・シンポジウムの開催は、2018年3月下旬を予定しております。活動内容もまたご報告させて頂きます。 日本自然保護大賞は自薦・他薦があり、来年度以降も継続して募集する予定です。 これからも、たくさんの皆さんのご応募をお待ちしております。 日本自然保護大賞のHPはこちら |