- 「日本自然保護大賞2025」授賞者が発表されました!

- 森林総合研究所『季刊森林総研』70号 で巻頭対談が公開されました!

- 「日本自然保護大賞2025」の活動募集が始まりました!(7/31締切)

- 日本自然保護大賞2024!教育普及部門「大賞」受賞!「蕨ひがし自然観察クラブ・蕨市立東公民館」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞2024!保護実践部門「大賞」受賞!「公益財団法人阿蘇グリーンストック」での授賞式に参加しました。

- 「日本自然保護大賞2024」授賞者が発表されました!

- 「日本自然保護大賞2024」の活動募集が始まりました!(7/15締切)

- 【イベント案内】能登復興支援シンポジウム~能登の創造的復興に向けて(5/11)

- 日本自然保護大賞!選考委員特別賞受賞「北海道美幌⾼等学校」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞!学生・子供部門大賞受賞「岐阜県立岐阜高等学校」での授賞式に参加しました。

2010年 愛知・名古屋で開かれたCOP10の会議の成果をふまえて、2011年から今後10年に向けて具体的に活動して行きます。

![]()

COP10の今までの活動について、

詳しくはこちらをご覧ください。

| 「佐渡市環境フェア2017」の為に佐渡で講演会をしました。熱心な沢山の皆さまにお出で頂きありがとうございました。 環境省と佐渡市の職員さんから「野生の朱鷺の現状を視察されますか?」とご連絡が有り、午前中には現地に御案内頂きました。 |

|

| 田んぼのあぜ道には「ゆっくり走ろう朱鷺の道」の看板があちこちに有り、みんなが朱鷺を見護って又共存している様子が良く解りました。 | |

| 通常あぜ道はゆっくり走らねばなりません。 しかし、止まってもいけないのです。 今回は環境省の朱鷺チームの皆さまの調査に参加させて頂いたので特別に望遠鏡での視察をさせて頂きました。 |

|

| 遠くに白く見えるのが朱鷺です。 肉眼では見えない距離です。 しかし、その側で農家の方々は普通に農作業をしています。ごく自然に朱鷺と農作業が共存している姿に感動しました。 本来これがごく当たり前な姿だったのですね! |

|

| 突然!私たちの方へ朱鷺が羽を広げて飛んで来てくれました。見事な「とき色」美しいニッポンの色ですね! | |

| 朱鷺との共存に賛同協力している農家は年々増えて「朱鷺と暮らす郷」というお米も全国に広がっています。 冬でも田んぼに水を引くので沢山の生きものも帰って来たそうです。 「生物多様性」が見事に復元されていますね! |

|

| 佐渡へはコンサートでも何度か訪れましたが以前、佐渡へ行ったのは約15~6年位前になります。 その時「日本最後の朱鷺」と言われたキンに会いましたが2003年に命を閉じました。 |

|

| それから、佐渡の皆さまと中国、環境省との連携により、朱鷺は今現在「300羽」に増えたとの報告を受け、驚き嬉しく思いました。 | |

| 田んぼではツガイとみられる朱鷺の姿も見られ明るい気持ちを運んでくれました。 | |

| 「絶滅危惧種」が地球上に増え続けている中で佐渡での「朱鷺と人間・里山の暮らし」が今後の大きなヒントとなり地球上沢山の地域への希望へと繋がって行く事を望んでいます。 |

| 日本最高峰の自然保護を称える「日本自然保護大賞」の授賞式とシンポジウムが本年も開催され、選考委員として私も出席してきました。 授賞式とシンポジウム当日は、全国から受賞者や関係者が大勢集まりました。今回の応募総数は124件。毎回、地道に素晴らしい活動を続けて来られた方々の応募があり、選考にはとても時間がかかりました。 受賞者には、各選考委員より賞状とトロフィーが贈呈されました。 |

|

|

今回、私が担当した部門は「自然のちから部門」です。 |

|

| 【講評】 ------------------------------------ 島のお年寄りたちが自分の体験や技を子どもたちに伝えたいと2004年から続けてきた「あじ島冒険楽校」。震災後、膨大なガレキに再開を諦めかけた時、届いたのが子どもたちからの励ましの手紙でした。それはお年寄りたちから学んだ心でした。お年寄りはガレキを撤去し浜を再生しました。自然は私たちに素晴らしさや恩恵を与えてくれます。しかし時として厳しさをも投げかけます。そんな時、島のお年寄りは前へ進もうとする尊い姿を子どもたちに示しました。お年寄りと子どもたちは共に震災復興を通して学びました。自然とは正に親のような存在ではないでしょうか。これこそが「自然のちから」そう思いました。 ------------------------------------ |

|

|

【本年度の各部門受賞者】

自薦他薦問わず、全国で活動されている皆様のご応募を次回もお待ちしています! 日本自然保護大賞のホームページはこちら |

|

今年に入り1回目の会議に専門委員の一人として出席しました。 ...この様に野生生物と私達とは密接に繋がりあってこの地球で生きています。 |

|

|

私からの意見として 「絶滅危惧種と指定されれば保護。外来種・狩猟鳥獣とされれば排除。と人間が中心としての生きものの個体数の調整は今の地球では致し方無い考えかもしれません。 その為の人間の会議かもしれませんが生きものに国境は無く生きています。今後の課題として是非とも検討をお願いしたい事の一つは、例えば外来種と指定される物の中にも自国に於いては絶滅に瀕している物もあるかもしれない。として、今後はもっと他国間との情報交換や連携しての研究など進めて頂きたい。 地球全体でのバランスとして考える事が進められればトキやコウノトリの事例の様に良い結果に繋がる事も増えるのではないでしょうか。人間だけの地球では無い事を再度、念頭に置き進めて頂きたく思います。」 鳥獣保護管理企画官からのお答「外来種に指定されるものは元々、繁殖率が強いものが多い。今のところ国内の外来種でレッドリスト種はあまりみられないが、今後は意見を踏まえ勿論、他国と連携し進めて行く事に致します。」と頂きました。 |

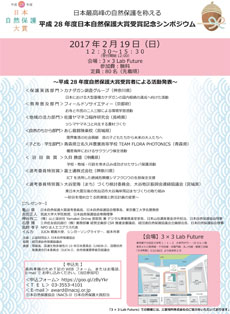

| 先日、私イルカが審査員を務める「第3回日本自然保護大賞」の最終審査会のご報告をさせて頂きましたが、この授賞式とシンポジウムの開催日が決定致しました。 今回も広く一般の方々にも各地での地道な環境活動を知って頂ける貴重な機会となっています。 定員制となりますが、たくさんの皆様のご来場をお待ちしております! |

|

日本最高峰の自然保護を称える「平成28年度日本自然保護大賞受賞記念シンポジウム」 |

|

|

|

日付:平成29(2017)年2月19日(日) |

|

先日、私イルカが審査員を務める「第3回日本自然保護大賞」の最終審査会が本年も開催され出席してきました。 |

|

|

今年度の部門は少し変化し、保護実践/教育普及/地域の活力/自然のちから/子ども・学生の5部門となっています。 |

|

|

日本自然保護大賞のHPはこちら |