- 「日本自然保護大賞2025」授賞者が発表されました!

- 森林総合研究所『季刊森林総研』70号 で巻頭対談が公開されました!

- 「日本自然保護大賞2025」の活動募集が始まりました!(7/31締切)

- 日本自然保護大賞2024!教育普及部門「大賞」受賞!「蕨ひがし自然観察クラブ・蕨市立東公民館」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞2024!保護実践部門「大賞」受賞!「公益財団法人阿蘇グリーンストック」での授賞式に参加しました。

- 「日本自然保護大賞2024」授賞者が発表されました!

- 「日本自然保護大賞2024」の活動募集が始まりました!(7/15締切)

- 【イベント案内】能登復興支援シンポジウム~能登の創造的復興に向けて(5/11)

- 日本自然保護大賞!選考委員特別賞受賞「北海道美幌⾼等学校」での授賞式に参加しました。

- 日本自然保護大賞!学生・子供部門大賞受賞「岐阜県立岐阜高等学校」での授賞式に参加しました。

2010年 愛知・名古屋で開かれたCOP10の会議の成果をふまえて、2011年から今後10年に向けて具体的に活動して行きます。

![]()

COP10の今までの活動について、

詳しくはこちらをご覧ください。

| 第25回野生生物小委員会が開催されました。今回もオンライン・リモート形式で開催されました。 今回の議事は以下となりました。 1)アーラ岳キクザトサワヘビ生息地保護区の指定について(諮問) 2)トキ保護増殖事業計画の変更について(諮問) 私からの質問と意見はそれぞれ以下の通りです。 |

|

| 1)キクザトサワヘビ生息地保護区について 久米島のアーラ岳に生息する淡水性の蛇。1A類(CR)水質悪化とウシガエルによる捕食で近年激減しています。 一般的には蛇がカエルを捕食するイメージでしたが逆である事に不思議を抱き質問しました。 五箇公一先生からのお答えによると。 ウシガエルは本土より1918年頃から運ばれ始め、食用にする為に53年から養殖も始まり数が増え、96〜7年頃から既に危惧されていた。との事で今後は排除の必要性があるという事です。 2)トキ保護増殖事業計画の変更、個体数が全国へ拡大 日本固有最後のトキ「キン」に、私は佐渡トキ保護センターで会いました。その後「キン」は2003年の10月10日に亡くなり、その頃は日本のトキにとって絶望的な時期でした。その後、中国との連携により数も増え始め、再び2017年に佐渡を訪れた時は環境省のご案内で田んぼの上を沢山のトキが飛ぶ姿を見て地元農家との共存を感じました。 その後、本州でもトキが確認されトキの存在が全国に広がりつつ有るのは嬉しい事です。今後トキ野生復帰を全国に広げると共に中国・韓国の皆様とも連携を大切に繋げて頂きたい!とお願いをしました。なぜなら「トキにとって、生き物にとって空に国境は無い!」と思うからです。 |

|

|

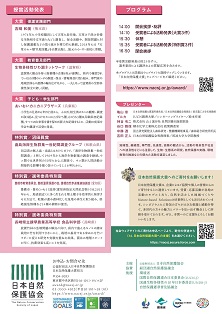

「日本自然保護大賞2021」まだ続いているコロナ禍の影響もあり今回もオンラインにて授賞式&活動発表シンポジウムが開催されました。 |

| イルカが審査員を務めている「日本自然保護大賞2021」は第7回目となりました。今回は、全国から87団体・名/128件のご応募をいただき、これまで以上に沢山のご応募を頂きありがとうございました。昨年無事に最終選考会が終了し、このたび授賞者が発表となりましたのでご報告いたします。 今回は、ソーシャルディスタンスや感染防止に気遣いながら選考会場に参加してきました。 |

|

|

一次選考を通過した45件について、事前に選考資料に目を通し確認検討をした上で、今回も当日皆で意見を出し合いながら採点していきました。その結果、無事に<保護実践部門><教育普及部門><子ども・学生部門>の授賞者が決定し、その他<沼田眞賞>や<選考委員特別賞>、そして入選者の皆様も選出させて頂きました。 |

|

|

そして「日本自然保護大賞2021」受賞者による活動発表シンポジウムが、3月13日(土)に、今回もYouTubeライブ配信で開催されることとなりました。 毎年、受賞者の皆様の地道な環境活動を多くの方に知っていただき、自然保護活動の輪を全国に広げるためこのシンポジウムが行われています。 コロナ禍の影響ではありますが、今回もオンラインで開催されることとなり、どなたでもどこからでもご覧頂ける貴重な機会になります。 イルカももちろんオンラインで参加します。 ぜひ受賞者の皆様の地域の自然に根ざした魅力あふれる取り組みの成果の活動発表をご覧になってくださいね! あなたも次回はこの「日本自然保護大賞」にぜひ応募してみませんか? |

|

|

日本自然保護大賞2021 授賞記念シンポジウム【日時】2021年3月13日(土)14:00~17:00 Youtubeオンライン配信予定 【参加方法】下記YouTubeライブ配信をご視聴ください(無料、申込不要) https://youtu.be/FRyD_SxrOus 日本自然保護大賞シンポジウム詳細はこちら |

|

第23回野生生物小委員会のが開催されました。今回はいまだ続く新型コロナウイルスの影響もあり、オンライン形式での実施となりました。議事は以下の通りです。 1)ミヤコカナヘビ、フサヒゲルリカミキリ、ウスイロヒョウモンモドキ保護増殖事業計画策定【諮問】 2)国指定鳥獣保護区特別保護地区の変更等【諮問】 3)その他【報告】 ①シベリアイタチの希少鳥獣指定について ②特定外来生物の新規指定について ③ワシントン条約附属書Ⅲ掲載について(トカゲモドキ属、イボイモリ属) ④オガサワラシジミの生息域外個体群の繁殖途絶について |

| 私からの質問と意見は以下の通りです。 1)フサヒゲルリカミキリについて 現在、岡山県真庭市にしか生息していないと言う報告を受けて。 イルカ:元々は他の地域にも生息していましたか? 回答:(長野県にも生息していた。) イルカ:この地域のみ生息していると言う事ですので地元の皆さんの関心が強いのですか? 回答:(地元の皆さんの協力の元、保護されています。) ユウスゲの減少がこれ以上進まない事が大切なポイントになりますね。 |

|

|

©公益財団法人東京動物園協会 |

3)オガサワラシジミの生息域外個体群の繁殖途絶について 小笠原諸島の絶滅危惧種ですが、生息域内外での保全対策の一環で東京都多摩動物公園と環境省新宿御苑でも飼育に取り組んできました。しかし、今春から個体の有精卵率が急激に低下し繁殖が困難となり、令和2年8月25日に飼育していた全ての個体が死亡しました。 「この報告を環境省から受けた時はかなりショックでした。」と私が述べ始めると他の委員の皆様からも大きな同意が寄せられました。 絶滅危惧種を守る為のダブルブロックをかけていたにもかかわらず、繁殖途絶という厳しい現実が浮き彫りになりました。 |

| 野生下で確認ができていなかった小笠原固有種のオガサワラシジミ。野生下でも絶滅しているなら、日本産蝶類の種レベルにおける絶滅第1号となってしまいます。 ・環境省では今後、希少種保全行政に対してはこれを糧に次に活かす事を強く求める。 ・引き続き、生息状況モニタリングを継続し、種の存続の為の取り組みを直ちに行うべき。 ・(予想以上に急激に固体が減少した事から)緊急時にも迅速な対応が取れる体制を構築する事を改めて求める。 としています。 2005年から飼育下での繁殖の取り組みを開始したとの事ですから、ここまでご尽力された関係者の方々には敬意を表します。 |

|

|

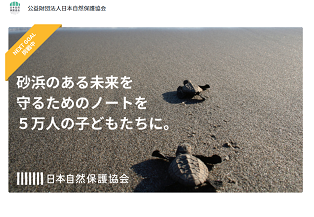

イルカが参与を務める日本自然保護協会では、現在「砂浜ノート」のクラウドファンディングを行っています。海や砂浜の深刻な自然環境問題を背景に、子どもたちに「砂浜ノート」を届けて海や砂浜の大切さを伝えたいという想いからスタートしたこのクラウドファンディングは、皆様からのあたたかいご支援のおかげで無事に目標は達成し、全国5万人の子どもたちへ「砂浜ノート」を届けるための第一歩をようやく踏み出すことができました。 |

|

なお、期日の10月いっぱいまでは、砂浜ノートを届けるだけでなく、子どもたちへの出前授業や自然観察会、ビーチクリーンなどの実施計画を実現するため、NEXT GOALを目指し、このクラウドファンディングを継続しています。

子どもたちに「砂浜ノート」を届けて海や砂浜の大切さを伝えたい サイトはこちら |

|